真のブリュレラバーにお届けする、クレームブリュレをもっと美味しく楽しむためのコーヒーの基本。前編は自宅でおいしいコーヒーを安定的に淹れるポイントをご紹介しました。後編となる今回は、コーヒー豆の選び方について深掘り。クレームブリュレのペアリングにも挑戦します!

コーヒーを選ぶ時に、覚えておきたいポイント

よろしくお願いします。

淹れ方に続き、実は豆もなんとなく選んでいるんですが…。

長谷川さんは苦味があるコーヒーと酸味があるコーヒーであれば、どちらの方がお好みですか?

そうですねぇ…どちらかというと苦めが好きかなぁ…?

自分の好みを把握するのは、豆選びの最初のステップです。まずは、ここを起点に選び始めてみましょう。

苦みが好きか、酸味が好きかが基準でいいんですか?

コーヒーは品種や生産地によっても個性が異なりますし、そこに焙煎方法などさまざまな要素が加わって風味が決まるので、全てを覚えて選ぼうとすると、とても大変なんです。

ちなみにコーヒーの品種って、どのくらいあるんですか?メジャースプーンかな?

普風味と味わいに優れている「アラビカ種」一つをとっても、細かく200以上の品種に分かれています。

そんなに!?

産地も60カ国以上あるんですよ。

果てしないですね(汗)

ですので、選ぶためのいくつかのポイント(基準)や傾向を抑えておくのが良いと思います。そこから、ご自身の好みを深掘りして行くのがオススメです。

具体的には、どんなポイントを抑えておくと良いですか?

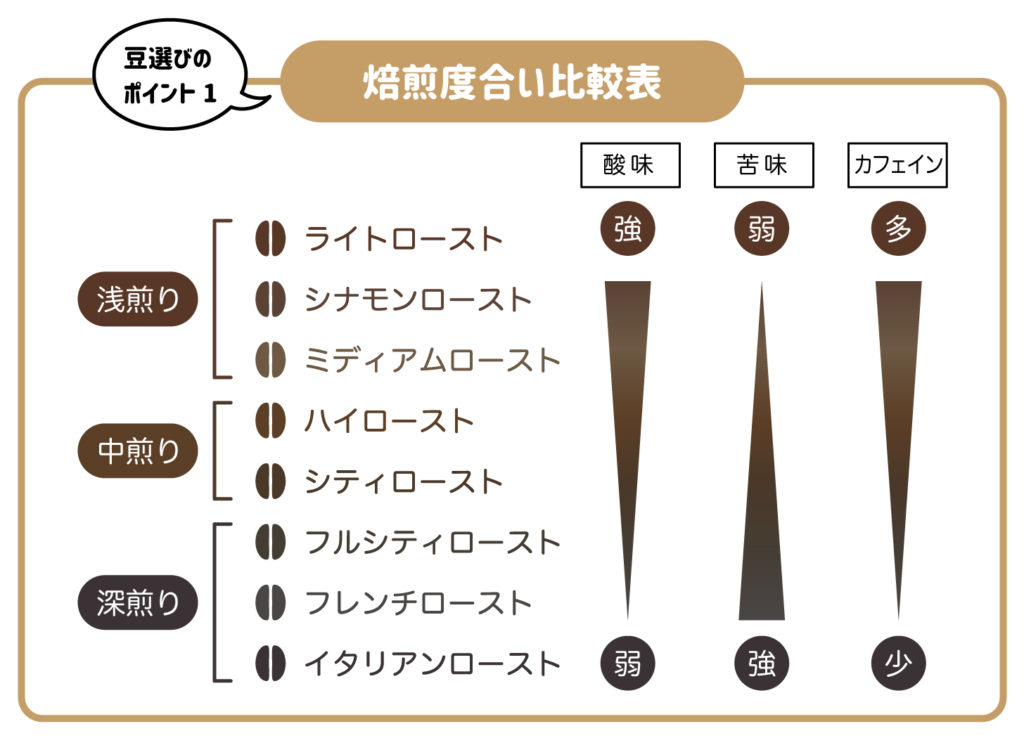

まずは焙煎度合いですね。「○△ロースト」や「●▲煎り」と書いてあるのを見たことがありますか?同じ豆で比較してみると、一般的に焙煎が浅いほど酸味が強く、深いほど苦味が強くなる傾向があります。つを覚えておいてくださいね。

ふむふむ。

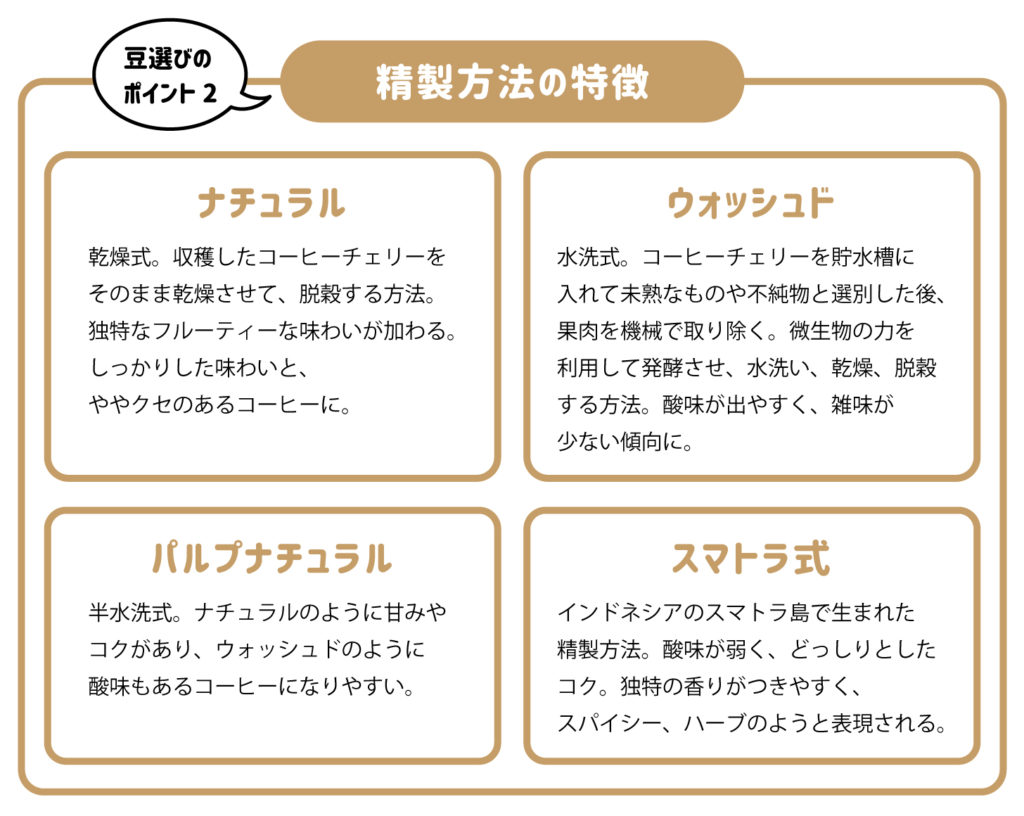

もう一つは、精製処理の方法です。

あまり聞き慣れない言葉ですね。

「ナチュラル」や「ウォッシュド」という表記を見かけたことがあるでしょうか。コーヒーは樹木に実る「コーヒーチェリー」の種子を取り出して焙煎しているのですが、この種子を取り出す工程のことを精製処理と言います。

精製処理で風味が変わるんですか?

そうなんです。ざっくり説明すると、例えば「ナチュラル」はコーヒーチェリーをそのまま天日干しして種子を取り出すので、豆自体の特徴がそのまま表れやすいと言われています。「ウォッシュド」の場合は、果肉を取り除いて水洗いしてから乾燥させるので、もともとの豆の特徴よりあっさり、さっぱりする傾向があります。

ここに豆それぞれの特徴が加わるというわけですね。お店独自のブレンドもあったりすると、組み合わせが無限大…。

無限大の中にも選び方のヒントはありますよ!例えばRELAYでは、実際に豆の香りを嗅ぎ比べてご自身の好みを見つけていただくこともあります。そのほかにも、普段飲んでいるコーヒーの特徴に近いものを選んでみるとか、あえて違うテイストと比較してみるのも手ですね!

ペアリングのコツは「似たもの同士」

ところで、食べ物とコーヒーを組み合わせる際には、どうやって選ぶのが良いですか?

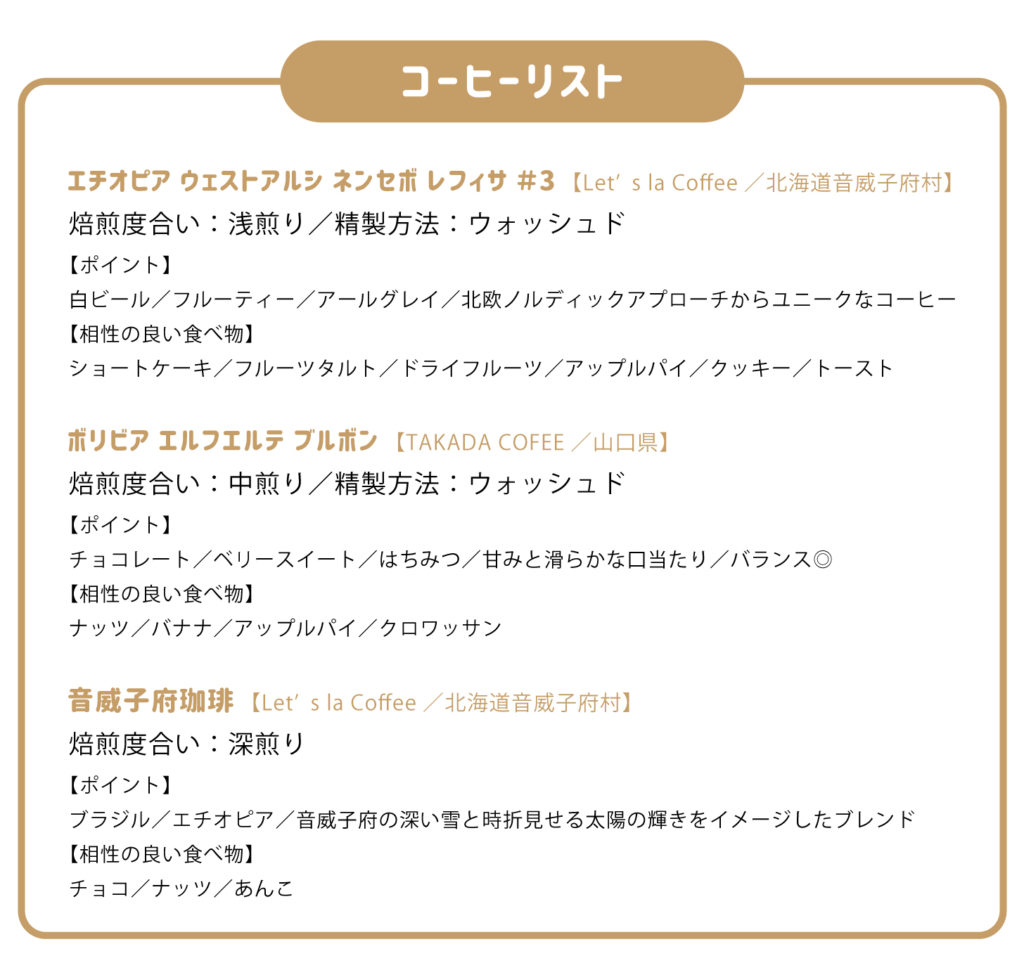

基本的な考え方としては、「似たもの同士を合わせる」のがポイントですね。

似たもの同士??

カフェのドリンクメニューや、豆を販売しているお店のPOPなどに味や香りの特徴が書かれてあるのを読んだことはありますか?

はい。苦味とかコクなどの説明が書かれていますよね。

お店によっても表現はさまざまですが、「チョコレートのような」とか「ベリーのような」とか「ナッツを思わせる」といった紹介をしています。

確かに、そういう表現をしているところもあったかも…。

そのほかにも「アップルパイのような」とか「オレンジピールの風味」のように、より具体的に表現している場合もありますよ。

むむ?そうすると、「アップルパイのような風味のコーヒーはアップルパイに合う」ということですか?

そうなんです。そこから似たような傾向の食べ物などに広げていくと、相性が見えてくると思いませんか?

なるほど〜!確かにイメージしやすいですね。今回はクレームブリュレとのペアリングを試してみたいと思っていますが、ピックアップしていただいた豆の特徴について教えていただけますか?

今回は北海道・音威子府(おといねっぷ)村にある「Let’s la Coffee」と、山口県にある「TAKADA COFFEE」から浅煎り・中深煎り・深煎りの3種類をチョイスしてみました。

▲ 左から深煎り・中煎り・浅煎り

味や香り、色も、こうやって見るとコーヒーって本当に個性が違うものなんですね。

ロースターさんによってもコーヒーのキャラクターが違って面白いですよ。ぜひ色々な種類を飲み比べてみてください。

前編に続き、「THE RELAY」のバリスタ 深澤未来さんにご登場いただきます。今回はもう一歩踏み込んで、自分好みのコーヒーの見つけ方を教えてもらいたいと思います。